農歷五月初五,又到一年端午節。端午節,又稱端陽節,與春節、清明、中秋并稱中國四大傳統節日。經歷了千百年的文化傳承,端午節成為了集歡慶娛樂和飲食為一體的民俗大節。

每一年的端午,也成為了我們回憶人生的美好篇章。在這幾天,人們吃粽子、觀龍舟、采草藥、掛艾菖、拜神祭祖、系五色絲線、佩香囊……端午佳節,成了祈福和團圓的日子。

在這個底蘊深厚的傳統節日里,八維師生在動手實踐中感受民俗風情,體驗節日特有的韻味和樂趣,激發學生熱愛家鄉、熱愛祖國的情感。把最甜的滋味和最真的祝福,送給父母、老師以及最牽掛我們的人,這個端午和八維一起度過!

粽葉飄香,八維師生"粽"動員

六月的風,吹來了夏日的酷熱,也吹來了美味的芳香,尋著香味覓去,原來是八維學子與老師們正在包粽子、編彩繩、制香囊。

老師們提前準備好粽葉、糯米等材料以及包粽子所需要的盆、線、剪刀等用品,整齊地擺放在桌子上。

同學們躍躍欲試,老師們更是手把手地指導同學們捏糯米、折粽葉、捆粽子、系棉線……一片片清香的粽葉、一粒粒晶瑩的糯米在他們一雙雙靈巧的手中變成一個個精致飽滿的粽子。

端午意濃,師生情深。教室中歡聲笑語不斷,大家都十分享受包粽子的過程,在愉快的體驗中同學們感受到了端午節豐富的傳統文化,也深深地感受到了老師對他們濃濃的愛,體會到八維校園生活的快樂與幸福。

五彩繩,又稱五彩絲、五色絲等,一般在端午節佩戴五色絲線以辟邪,有祈福納吉的美好寓意。五彩繩看似簡單,編織起來非常講究。

在老師的悉心指導下,大家認真學習,從打結到編花,再到系扣,每一步都全神貫注,不敢有絲毫松懈。經過一番努力,一條條色彩斑斕、寓意吉祥的五彩繩在師生們手中誕生。同學們歡聲笑語,互相展示自己的作品,溫馨的氣氛充滿整個教室。

佩香囊,是端午傳統習俗之一。香囊內通常填充一些中草藥,有清香、驅蟲、避瘟的功效。

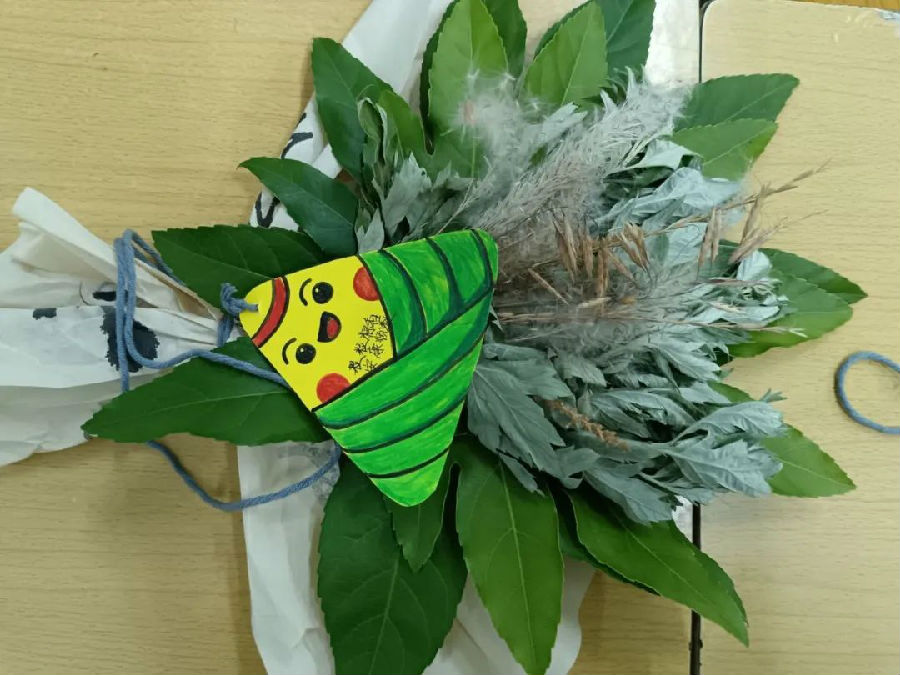

老師們先是為大家講解了佩戴香囊的傳統習俗,還準備了布袋、香料、針線等材料,大家按照步驟有條不紊地制作香囊:一個個屏氣凝神地穿針引線,靈巧的手指上下翻飛,裝艾葉、上流蘇……

在老師的幫助下,制作了一個又一個香囊和艾草掛件。佩戴在身上,既提神醒腦又驅蚊辟邪。

繼承文化,八維師生薪火相傳

端午節起源的傳說有很多,紀念屈原的說法流傳得最廣。

屈原出生在戰國時期的楚國,他為人正直,學識淵博。因主張抗秦,被楚王趕出朝廷,后秦國軍隊攻占楚國,失地千里。

屈原不愿看到國破家亡的慘景,在農歷五月五日這一天,抱石投江。百姓們愛戴屈原,每年的五月初五,人們都會通過賽龍舟、包粽子等形式來紀念這位偉大的愛國詩人。

屈原的精神賦予了端午節特殊含義,千百年來,這個節日產生的深刻內涵已經深深烙印在中國人的心中,生生不息。

繼承文化,八維師生薪火相傳

端午節起源的傳說有很多,紀念屈原的說法流傳得最廣。

屈原出生在戰國時期的楚國,他為人正直,學識淵博。因主張抗秦,被楚王趕出朝廷,后秦國軍隊攻占楚國,失地千里。

屈原不愿看到國破家亡的慘景,在農歷五月五日這一天,抱石投江。百姓們愛戴屈原,每年的五月初五,人們都會通過賽龍舟、包粽子等形式來紀念這位偉大的愛國詩人。

屈原的精神賦予了端午節特殊含義,千百年來,這個節日產生的深刻內涵已經深深烙印在中國人的心中,生生不息。

愛國精神。和屈原所處時代不同,我們當下所處的時代是盛世中國,國富民強。

在這樣的新時代中,我們更應該學會愛國,銘記先輩,發揚精神,珍惜學習機會,珍惜衣食。為中華之崛起而讀書,做一個奮發圖強,能為祖國建設貢獻力量,能回報呵護自己的父母師長的有用之人。

求索精神。屈原的一生,是求索的一生。他不斷探索國家強盛的真諦,積極探求事務的內在規律。

屈原不唯書、不唯上、只求實,敢于懷疑一切、敢于批判一切的探索精神,令人嘆服。值得后人傳承和發揚,我們在日常工作和學習中要堅持實事求是的思想,能在學習中吃苦,更能在工作中奉獻。

幸福都是奮斗出來的,唯有埋頭苦干、奮斗到底,不斷求索才能高效快樂成才。

除此之外,屈原面對重重打壓,毫不動搖,不忘初心;不因蠅頭小利喪失名聲氣節;在歪風邪氣面前不退縮,在困難面前不低頭;時刻自重、自省、自警、自勵等精神激勵著每一個中國人。這種高潔的精神已成為指引方向的燈塔,帶領我們不斷前進。

粽香清遠,唯念安康。八維師生在這樣一個傳統節日中,通過品嘗粽子追憶過去,通過包粽子、編彩繩、制香囊感受傳統,解鎖人生新技能。

八維師生,懷揣著對傳統文化的熱愛,共同傳承這份美好與祝福。

同時,端午節恰逢高考,愿每一個考生都能一舉高"粽",金榜題名!也祝愿每一個人都能初心猶在,幸福"粽"相伴!

津公網安備12011302141430

津公網安備12011302141430